La seconde guerre mondiale est une guerre totale, au cours de laquelle la musique et ses acteurs sont mis à contributions. Dans cette guerre d'anéantissement, la violence atteint des sommets, en particulier lors du génocide des Juifs d'Europe, perpétré par les nazis. Or, là encore, la musique est présente.

[Ce billet en version podcast avec les extraits de chansons est disponible en cliquant sur le lecteur ci-dessous]

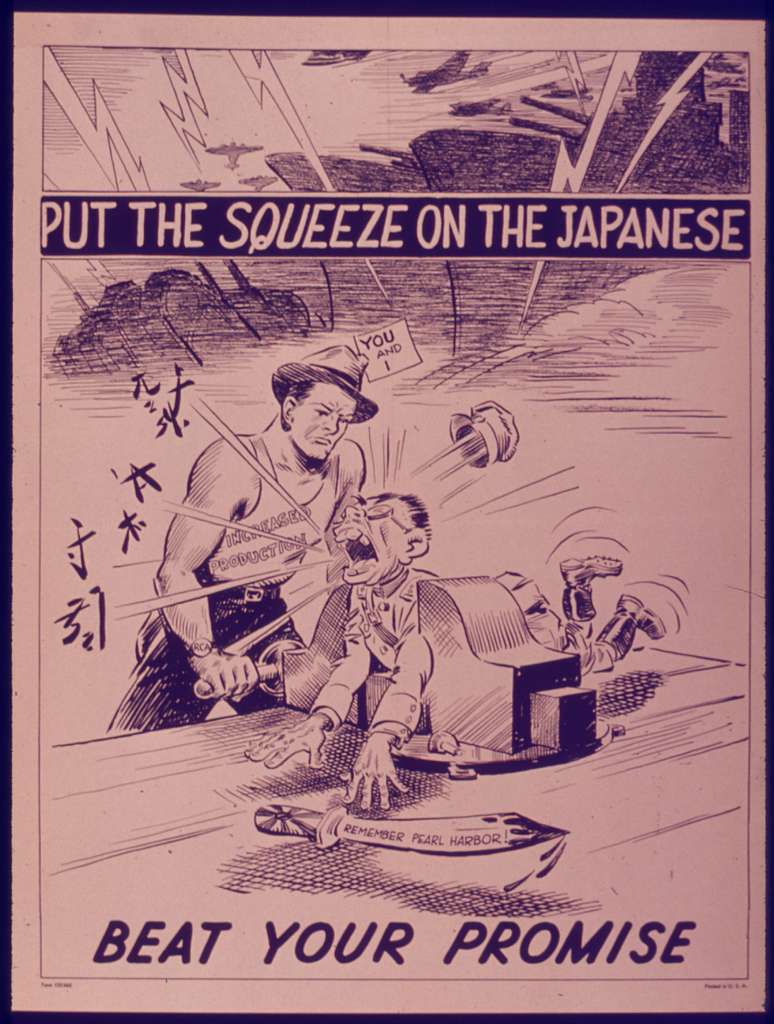

Les visées expansionnistes des nazis et du Japon impérial, la violation systématique des traités de paix, les provocations à répétition de Hitler précipitent le monde dans un second conflit mondial, une guerre idéologique. Les puissances de l'Axe, l’Allemagne nazie, l’Italie fasciste et le Japon, sont des dictatures fondées sur le racisme. Côté alliés, le Royaume-Uni, puis les États-Unis à partir de 1941, combattent au nom de la démocratie, quant à l’URSS, elle lutte au nom du communisme. De septembre 1939 à novembre 1942, les victoires de l'Axe s'enchaînent. Le IIIème Reich contrôle alors presque toute l'Europe continentale, tandis que le Japon triomphe dans le Pacifique après son attaque surprise sur Pearl Harbor. Pour F.D. Roosevelt, le président américain, il s'agit d'un "jour d'infamie". Le traumatisme ressentit au sein de la population américaine alimente un fort sentiment de rejet des populations d'origine nippones présentes sur le territoire national. Le "Pearl Harbor blues" du Doctor Clayton témoigne de la xénophobie ambiante, qui conduira à l'enfermement des nippo-américains dans des camps de concentration. "Certains disent que les Japonais savent se battre / Mais n'importe quel imbécile devrait savoir / que même un serpent à sonnette ne mordra pas par derrière, / Il avertira avant de frapper".

|

| U.S. National Archives and Records Administration, public domain. |

A partir de 1942, l'expansion de l'Axe est arrêtée. Dans le Pacifique, les États-Unis tiennent bon lors de la bataille de Midway. Sur le front russe, l'armée allemande subit sa première grande défaite à Stalingrad en février 1943. Cette même année, le Golden Gate Quartet enregistre "Stalin was not Stalin". Les paroles rendent hommage au dirigeant soviétique, un allié de circonstance pour les Anglo-américains. Surtout, elles font de Hitler, une créature façonnée par le Diable. A propos de l'origine du führer, les paroles disent : "aussi fit-il deux valises / pleines de douleur et de misère / et il prit le train de minuit / qui descendait vers l'Allemagne, / puis il mélangea ses mensonges et mit le feu aux poudres / Ensuite le diable s'assit dessus / et c'est ainsi qu'Adolf est né."

Une guerre totale et mondiale.

L’ensemble des populations des pays en guerre est mobilisée, y compris les habitants des colonies. 87 millions de soldats s'affrontent sur les champs de bataille d’Europe, d’Afrique, d’Asie. Comme la grande guerre, il s'agit d'une guerre totale, impliquant l'ensemble des populations, ainsi que les activités économiques, technologiques, culturelles des pays en guerre. A l’arrière, dans les usines reconverties dans la fabrication d'armes, les femmes s'activent à la tâche. La figure de Rosie la Riveteuse symbolise l'implication des Américaines dans l'effort de guerre national, le fameux Victory Program censé produire toujours plus de matériel de guerre. En 1942, The Four vagabonds enregistrent "Rosie the riveter". Pendant que les soldats combattent au front, "toute la journée, qu'il pleuve ou fasse beau temps, / elle est présente sur la chaîne de montage."

|

| J. Howard Miller's "We Can Do It!", also called "Rosie the Riveter" after the iconic figure of a strong female war production worker. Public domain. |

Les scientifiques s'emploient à concevoir les armes toujours plus sophistiquées et létales destinées à anéantir l'adversaire, comme l'arme nucléaire.

Pour financer la guerre et fabriquer des armes, il faut trouver des ressources. Les Alliés font des appels à l’emprunt. Les forces de l’Axe pillent les richesses des pays conquis et obligent les populations vaincues à participer à l’effort de guerre nazi ou japonais par la contrainte et le travail forcé.

Le conflit se caractérise par l'utilisation massive de la propagande via le cinéma, la radio, les journaux ou la musique. Celle-ci est mobilisée dans l'effort de guerre des belligérants. L'armée américaine crée ainsi son propre label : V Discs (V pour Victory). Le chef d'orchestre Sammy Kaye compose Remember Pearl Harbor.

Le swing débarque en 78 tours avec l'armée américaine. Les sonorités gaies et chaudes des cuivres du big band dirigé par Glen Miller résonnent alors que l'Europe est enfin libérée du joug nazi. A l'occasion de l'entrée en guerre de son pays, The Glen Miller Army Air Force Band enregistre l'instrumental American Patrol. Le tromboniste ne profitera guère de son immense popularité. Le 15 décembre 1944, son avion s'abîme en mer.

La

chanson est également mobilisée pour maintenir le moral des troupes et

valoriser le modèle idéologique défendu. Au cours de la guerre, les

harmonies des Andrew Sisters deviennent le symbole musical de l'Amérique

libératrice. Les frangines entreprennent de grandes tournées et se produisent fréquemment en uniformes de l'armée. A l'été 1944, leur "Boogie Woogie Bugle Boy" s'impose comme la bande sonore de l'espoir retrouvé. "C'était un trompettiste célèbre des rues de Chicago / Il avait un

style boogie que personne d'autre ne pouvait imiter / Ce gars était au

sommet de son art / Mais son numéro est sorti et il est parti sans

attendre / Il est maintenant dans l'armée / il sonne le réveil".

|

| Les Andrew Sisters et Bing Cosby en 1943. Public domain, via Wikimedia Commons |

La propagande vise à valoriser son camp, mais aussi à dénigrer l'adversaire. Durant la guerre, les soldats britanniques changent les paroles de la célèbre Colonel Bogey March pour se moquer du führer. "Hitler n'a toujours eu qu'une couille / Göring en a des toutes petites / Pareil pour Himmler / Et ce cher Goebbels n'en a pas du tout". ("Hitler has only got one ball")

Le titre "Der Führer's face" composé en 1936 par Oliver Wallace est un gros succès. Sa notoriété convainc les studios Disney de l'insérer dans un court métrage d'animation sorti en pleine guerre. Dans cette charge frontale contre le régime hitlérien, des officiers allemands défilent et chantent une ode au Führer. En réalité l'idéologie nazie est tournée en dérision. La race "supérieure" devient la "race des super menteurs", tandis que les percussions de la fanfare résonnent comme des pets.

"Lily Marleen" est une des chansons les plus populaires du conflit. A l'origine du morceau, un poème triste rédigé par un soldat allemand sur le point de se rendre sur le front russe, en 1915. Plutôt que de rentrer auprès de sa bien aimée, il est de corvée de sentinelle. Redécouvert à la veille de la seconde guerre mondiale, les vers sont adaptés en chanson. Le succès du morceau, initialement passé totalement inaperçu, est lancé en 1941 lorsque le directeur de la radio militaire allemande de Belgrade programme le disque. Les soldats de la Wehmacht s'identifient aux paroles, au point que la nostalgie qui s'en dégage fait redouter à Goebbels ses capacités à amollir les combattants. La puissance évocatrice de la chanson la fait adopter bientôt par les troupes de la Grande Alliance. C'est ainsi que Lily Marleen devient l'hymne de la SGM adapté et chanté dans de nombreuses langues par les belligérants et civils des deux camps.

Une guerre d'anéantissement.

Partout les combats sont acharnés, mais avec l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie en 1941, l'affrontement atteint une violence inouïe comme en atteste la dureté des combats lors de la bataille de Stalingrad (1942-1943). Les prisonniers sont exécutés ou réduits en esclavage. Il ne s’agit plus de vaincre l’adversaire mais de l’anéantir.

En 1938, les paroles de "Katiouchka" évoquent l'amour entre une jeune fille et un soldat parti au front etqui lui écrit. Elle fut interprétée par Lidia Rouslanova. Katiouchka est d'abord le diminutif du prénom Ekaterina avant de désigner le redoutable lance-roquette des Soviétiques, que les Allemands surnomment "orgue de Staline".

Les civils sont également très durement touchés, victimes de massacres et de déplacements forcés. En URSS, la ville de Leningrad est assiégée par les nazis, ce qui provoque une famine dévastatrice. A la fin du mois de juillet 1941, Dimitri Chostakovtich entame sa 7è symphonie ("Leningrad") qu'il dédie “à notre combat contre le fascisme [...] et à ma ville Leningrad“. Le compositeur ne se risque bien sûr pas au front, mais obtient néanmoins l'autorisation d'intégrer le corps des pompiers de la ville. La 7ème symphonie est exécutée dans la ville assiégée le 9 août 1942. Jouer l'œuvre dans les conditions apocalyptiques du siège constitue une véritable gageure.

|

| Habitants de Leningrad sur la perspective Nevsky pendant le siège, en 1942. RIA Novosti archive, image #324 / Boris Kudoyarov / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons |

Des villes sont bombardées comme les villes anglaises lors du Blitz en 1940, puis les villes allemandes en 1943-44. En août 1945, l’utilisation de la bombe atomique par les Américains détruit les villes japonaises de Hiroshima et Nagasaki. Les bombardements sur les villes nipponnes inspirent les musiciens américains. Karl et Harty, un duo country, qui enregistrent "When the atom bomb fell". "Oh, c'est monté si fort que ça a divisé les nuages / Les maisons ont disparu / Et une grande boule de lumière remplit les Japonais d'effroi / Ils ont dû penser que le jour de leur jugement avait sonné."

Le poème "Barbara" de Jacques Prévert, publié en 1946, a pour cadre la ville de Brest, ravagée par les bombardements massifs. La guerre sème la mort, fauche des innocents, annihile les amours naissantes. Mis en musique par Joseph Kosma, les vers seront interprétés par Yves Montand, Mouloudji ou les Frères Jacques. "Oh Barbara / Quelle connerie la guerre. / Qu'es-tu devenue maintenant? / Sous cette pluie de fer. / De feu d'acier de sang. / Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement / Est-il mort disparu ou bien encore vivant"?

Univers concentrationnaire nazi et génocide des Juifs d'Europe.

L'Europe sous le joug nazi se couvre d'un chapelet de camp de concentration dans lesquels sont enfermés les opposants.

La musique est présente, quotidienne, dans les camps de concentration. Dès 1933, les autorités des camps constituent des orchestres de détenus. Les airs joués ont alors avant tout un rôle disciplinaire, militaire. Sous la contrainte, les orchestres rythment les temps forts du camp : le départ et le retour du travail, l'appel des détenus ou encore les visites officielles. Même les exécutions ont parfois lieu en musique. A Mauthausen, lors de celle de Hans Bonarewitz, en juillet 1942, l'orchestre joue "Komm zurück". "Reviens, tu es tout pour moi / j'attendrai ton retour avec impatience." Des paroles, d'un abject cynisme, quand on sait que le détenu, qui s'était échappé du camp, avait été pendu une fois rattrapé.

|

| Bundesarchiv, Bild 192-249 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons |

De la porte du camp jusqu'au lieu de travail, les détenus doivent chanter pour imprimer une synchronisation des pas et empêcher toute autre communication. Lorsqu'elle est diffusée par les haut-parleurs, la musique devient intrusive. Les détenus se voient contraints de l'écouter. A Auschwitz, l'orchestre des camps doit parfois jouer dans le cadre de soirées privées ou lors de la venue d'invités de marque du commandant du camp. Dans tous ces cas de figure, elle s'inscrit alors dans le processus d'annihilation à l'œuvre.

Un second usage de la musique participe des stratégies de résistance artistique et spirituelle au système concentrationnaire. En ce cas, elle est plutôt jouée dans les espaces intérieurs du camp. Les activités musicales sont souvent autorisées. Encadrées, elles permettent, aux yeux des chefs de bloc ou de l'administration des camps, de limiter les risques de soulèvements, tout en assurant la distraction des SS. Dès l’été 1933, des détenus politiques du camp de Börgermoor, en Basse-Saxe, composent et interprètent le Moorsoldatenlied. Ce Chant des marais, sur une mélodie très fédératrice, rend compte de la triste réalité de la vie des camps, en particulier le travail forcé consistant à assécher les marais environnants. Les paroles de Johann Esser, mineur, et de l’acteur et metteur en scène Wolfgang Langhoff, sont mises en musique par Rudi Goguel. Le chant est interprété en public lors d'une représentation autorisée. Les SS, qui assistent au spectacle, s'identifient à leur tour aux paroles. Si bien que, à la faveur des transferts de prisonniers, le chant se répand au sein des autres camps nazis. En 1937, il fit l’objet d’une adaptation de Hanns Eisler et Bertolt Brecht pour le chanteur Ernst Busch. Il devient le modèle de tous les hymnes de camp avec un premier couplet mélancolique qui rappelle la dureté des conditions de vie, avant que ne se développe l'espoir d'une libération à venir.

La musique peut parfois être clandestine. Elle est alors chantée à voix basse ou simplement griffonnée sur un papier. Elle n'a pas nécessairement pour vocation d'être jouée sur le moment, mais plutôt d'être diffusée de la main à la main. Déportée à Ravensbrück, Germaine Tillon écrit, sur des airs connus, une opérette clandestine, intitulée "Verfügbar aux enfers". Elle rédige un texte extrêmement cynique, comme pour rire de l'horreur pour mieux s'en éloigner.

Les nazis cherchent à éliminer les populations qu’ils considèrent comme inférieures : malades mentaux, tziganes et juifs. Après l’invasion de la Pologne en 1939, les nazis enferment ces derniers dans des ghettos. Privés de tout, les habitants meurent de faim ou de maladies en très grand nombre. A partir de 1941, dans le cadre de l’invasion de l’URSS, dans le sillage de la Wehrmacht, des commandos spéciaux sont chargés d’assassiner par fusillade les Juifs. Les Einsatzgruppen font plus d’un million de morts. Lors de la conférence de Wannsee, en janvier 1942, les nazis planifient l’extermination des populations juives, ce qu’ils appellent la « Solution finale » du problème juif. Ils construisent des centres de mise à mort (Treblinka, Chelmno, Auschwitz...), dans lesquels sont déportées et gazées des populations raflées de toute l’Europe.

Déporté à Sachsenhausen pour des écrits antifascistes, Aleksander Kulisiewicz, étudiant en droit polonais, compose des chansons de résistance. Doté d'une mémoire prodigieuse, il enregistre les morceaux que lui transmettent ses codétenus. C'est ainsi qu'il nous a transmis une "Berceuse du crématoire", composée par Aron Liebeskind, évadé de Treblinka, où périrent sa femme et son fils, avant d'être lui même assassiné à Auschwitz. "Crématoire porte noire / Qui à l'enfer mènera / On y traînera des corps noirs / Que la flamme brûlera / On y traîne mon garçon / Aux cheveux d'or fin / Avec en bouche tes mains / Comment ferai-je, mon fils?"

La ville garnison de Terezin, à une heure de Prague, est transformée en 1941 en un camp-ghetto pour les Juifs. Le camp de transit prend le nom de Theresienstadt. Artistes et intellectuels y sont dirigés en priorité. Une intense vie culturelle s'y développe, d'abord clandestine, puis organisée sous l'égide de l'administration nazie, qui s'en sert comme outil de propagande, comme d'un leurre pour mieux dissimuler l'extermination à l'œuvre. A partir de 1942, les concerts sont quotidiens et publics. Des chœurs, des orchestres, des groupes se constituent à l'instar des Ghetto Swingers. Le 20 août 1944, une délégation du Comité international de la Croix rouge inspecte le camp et assiste à à l'opéra pour enfant Brundibar de Hans Krasa, compositeur incarcéré au camp. Un film de propagande immortalise l'événement. Dans les jours qui suivent le tournage, les membres du casting sont déportés à Auschwitz.

Gideon Klein arrive à Theresienstdat en décembre 1941. Il a alors 21 ans. Pianiste virtuose formé au Conservatoire de Prague, il s'impose comme un des piliers de l'activité musicale du camp où il compose Fantaisie et fugue pour quatuor à cordes. A partir de septembre 1944, la fin imminente du Reich suspend les activités culturelles de Theresienstdat, dont les derniers détenus sont déportés. Les compositeurs Viktor Ullman, Pavel Haas, Hans Krasa, Gideon Klein périssent à Auschwitz.

Les artistes regroupés dans le camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas échappent un temps aux convois de la mort. Johnny and Jones, de célèbres musiciens de jazz néerlandais, participent aux activités musicales du camp. En août 1944, ils sont autorisés à enregistrer dans un studio d'Amsterdam 6 chansons composées dans le camps. Reconduits à Westerbork à l'issue de l'enregistrement, ils seront ensuite déportés dans plusieurs camps et mourront d'épuisement à Bergen-Belsen au printemps 1945. L'un de leurs morceaux se nommait "Westerbork Serenade".

|

| Anonymous Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons |

Sources :

A. Suzana Kubik : "Terezín, la musique face à la mort"

B. "Terezin 1942-1944", 5 épisodes de l'émission Musicopolis sur France Musique

C. «Conférence inaugurale de l'exposition "la musique dans les camps nazis"...», avec Elise Petit, commissaire de l'exposition, maîtresse de conférence en musicologie et Michaela Dostálová , responsable des collections au Musée Mémorial de Terezin.

D. Le site consacré à l'exposition du Mémorial de la Shoah : "La Musique dans les camps nazis" (avec un pdf très bien fait).