L'histgeobox a invité Coline Houssais, spécialiste des cultures du monde arabe et auteure d'une très précieuse anthologie des musiques du monde arabe (Le mot et le reste, 2020), à nous faire découvrir une chanson permettant de comprendre l'histoire du conflit israélo-palestinien. Dans l'entretien qu'elle nous a également accordé, elle revient sur cette anthologie et nous propose une playlist pour (re)découvrir la diversité et la richesse des musiques du monde arabe.

Qui est Fayrouz ?

Fayrouz est une chanteuse libanaise née en 1934. C’est peut-être la chanteuse libanaise la plus connue du XXe siècle. Elle est associée à des chansons qui louent la vie simple et idéalisée de la montagne d’antan, ainsi qu’à un très grand nombre de pièces de théâtre musicales (appelées opérettes) composées par son mari et son beau-frère Assi et Mansour Rahbani. Ces deux derniers font partie des piliers de la chanson libanaise qui se développe dans les années 1950, après l’indépendance accordée difficilement par la France en 1943 (depuis la chute de l’Empire ottoman, le Liban était en effet un mandat français). Il s’agit à cette époque de remettre au goût du jour et de moderniser une musique identifiée comme libanaise et non plus largement proche-orientale, ou qui ressemblerait trop à la musique égyptienne qui inonde le marché de la musique dans la région. Plus tard, c’est le fils de Fayrouz, Ziad Rahbani, qui lui compose des chansons. Le répertoire de Fayrouz est connu dans tout le monde arabe et continue d’être apprécié par différentes générations.

Dans quel contexte chante-t-elle cette chanson ?

« La vieille ville de Jérusalem » fait partie d’un album sorti

en 1967 intitulé « Al Quds Fi Bali » (Jérusalem dans mon esprit) et

composé de chansons sur la Palestine. En effet, depuis la chute de l’Empire

ottoman, la Société des Nations (ancêtre des Nations Unies) avait confié aux

Britanniques un mandat sur la Palestine. A la proclamation de l’État d’Israël

en Palestine en 1948, qui met fin au mandat britannique, des millions de

Palestiniens sont précipité sur les routes

de l’exil tandis que les armées des

pays voisins venus contenir l’expansion de l’armée israélienne sont défaits par

cette dernière. Cet épisode est appelé en arabe la Nakba (« la catastrophe »).

Ils tentent néanmoins de libérer la Palestine de l’occupation israélienne en

1967, sans succès lors de la guerre des Six-jours. L’armée israélienne en a alors profité pour prendre Jérusalem

et la Cisjordanie (qui demeurait sous contrôle jordanien depuis 1948) ainsi que

le Golan et une partie de la bande de Gaza, causant davantage de réfugiés

palestiniens.

La pochette de l'album « Al Quds Fi Bali » (Jérusalem dans mon esprit) [source]

Comment réagissent les artistes ?

Pour les artistes arabes (comme pour une grande partie de l’opinion publique des pays arabes), l’échec de 1967, ou Naksa (« le revers ») est catastrophique et est vécu comme une profonde blessure, y compris donc par les non-Palestiniens. En effet, l’idéologie en vogue à l’époque est le nationalisme arabe, qui attribue une communauté de destin à tous les peuples arabes (et non arabes vivants dans des pays arabes) sur la base d’une langue, d’une culture -y compris religieuse même si le nationalisme arabe est plutôt laïque- et d’une histoire communes. Cette idéologie est portée entre autres par le président de la république égyptienne Gamal Abdel Nasser. La libération de la Palestine (et la fin de la colonisation en général) est l’un des objectifs principaux du nationalisme arabe à l’international, bien qu’il serve également parfois à unifier au-delà des différents entre les pays, voire à galvaniser les citoyens envers un ennemi commun -Israël- afin de les empêcher de se retourner contre des gouvernements pas toujours très démocratiques. Beaucoup d’artistes composent des chansons tristes qui témoignent du choc et expriment les sentiments du grand public. Ils espèrent également que leurs chansons sauront réussir là où la diplomatie et la guerre ont échoué.

|

La voix claire de Fayrouz est triste. On entend des violons, très présents dans la musique arabe classique en général. On distingue également un ou des violoncelles au fond et clavier qui imite l’accordéon et l’orgue. Le ton de Fayrouz est solennel sur les deux premiers couplets. |

|

|

J’ai marché dans les rues Les rues de la vieille ville de Jérusalem Devant les magasins Qui sont ce qui restent de la Palestine Nous en avons discuté ensemble Et ils m’ont donné un vase En me disant qu’il s’agit d’un cadeau De la part du peuple de l’attente |

1) Lors de la proclamation de l’Etat d’Israël une partie des Palestiniens ont été chassés par les milices israéliennes ou se sont réfugiés ailleurs pour fuir les combats.

2) Depuis 1948 et la Nakba les Palestiniens attendent d’avoir à nouveau un Etat ou de pouvoir retourner dans ce dernier (pour ceux qui se sont réfugiés dans d’autres pays et qui n’ont pas pu avoir une autre nationalité) |

|

Et j’ai marché dans les rues Les rues de la vieille ville de Jérusalem Je me suis arrêtée devant les portes Qui sont devenues mes amies Et leurs yeux tristes comme la ville M’emportent et m’envoient vers l’exil de la misère |

Référence aux millions de réfugiés palestiniens qui ont fui dans les pays voisins (Jordanie, Liban, Syrie, Irak) ainsi qu’en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. |

|

Fayrouz change ici de rythme et de mélodies : elle raconte une histoire, se rappelle de ce à quoi la vieille ville de Jérusalem ressemblait avant 1948. Elle évoque monde perdu d’un ton léger puis plus grave. |

|

|

Il y avait une terre, il y avaient des mains Des mains qui bâtissaient sous le soleil et le vent Il y avait des maisons et des fenêtres Qui fleurissaient, et des enfants des livres à la main E une nuit la colère s’est engouffrée dans les maisons Et les mains noires ont sorti les portes de leurs gonds Et les maisons ont perdu leurs propriétaires Entre ces derniers et leurs maisons se trouve (maintenant) du fil barbelé Du feu et les mains noires |

Référence aux milices qui ont fait fuir les habitants de Jérusalem

Le fil barbelé des frontières |

|

D’autres instruments arrivent, comme si la chanteuse était rejointe par d’autres personnes, qu’elle incarnait un groupe. On entend des cymbales qui donnent de l’ampleur à la chanson. De manière générale les paroles sont très poétiques. Elles riment en arabe. Parfois Fayrouz répète certains mots pour souligner l’importance de ce qu’elle dit. |

|

|

Je crie dans les rues Les rues de la vieille ville de Jérusalem Laissons les chansons tempêter et gronder Que ma voix continue d’être l’ouragan de ces consciences Je sais maintenant ce qui leur est arrivé Peut-être ma conscience s’éveillera. |

Elle espère que ses chansons permettront aux gens de prendre conscience de la situation, et permettra aux Palestiniens de retrouver leur pays. |

Quelle est la situation aujourd'hui ?

Les Palestiniens qui se sont réfugiés dans les pays voisins n’ont pas été naturalisés et demeurent donc des étrangers : ils ne possèdent pas de nationalité mais des documents et un statut juridique spécial octroyé par les Nations Unies ou le pays d’accueil, ce qui signifie qu’ils ne sont pas apatrides. Les seules exceptions sont la Jordanie où un certain nombre de réfugiés ont été naturalisés et le Liban où beaucoup de réfugiés chrétiens se sont vus accorder la nationalité libanaise dans les années 1950. Les accords d’Oslo en 1993 ont esquissé la possibilité de création d’un véritable État palestinien moderne en deux parties (bande de Gaza et Cisjordanie) mais de nombreux points restés en suspens depuis (le tracé des frontières, le retour des réfugiés, la question du partage des ressources en eau, le statut de la ville de Jérusalem, l’arrêt de la colonisation…) ont empêché cette réalisation. Ces dernières années, l’intensification de la colonisation ainsi que la récente reconnaissance de l’État d’Israël par Bahreïn et les Émirats Arabes Unis non seulement mettent à bas toute éventualité d’un État palestinien, mais montre également que le sujet ne mobilise plus les autres pays arabes. Privés d’un soutien historique qui n’a au final pas fait ses preuves, les Palestiniens sont plus isolés que jamais. A défaut d’un État certains espèrent désormais que les Palestiniens puissent accéder à une pleine citoyenneté dans leurs pays de résidence respectifs, y compris dans ce qui est aujourd’hui une Palestine morcelée et contrôlée aux frontières par les Israéliens.

Coline Houssais

Un très grand merci à Coline Houssais!

- Retrouvez l'entretien que Coline Houssais nous a accordé à l'occasion de la publication de son anthologie.

- La présentation de l'ouvrage sur le site des éditions Le mot et le reste

- Les autres publications et activités de Coline Houssais

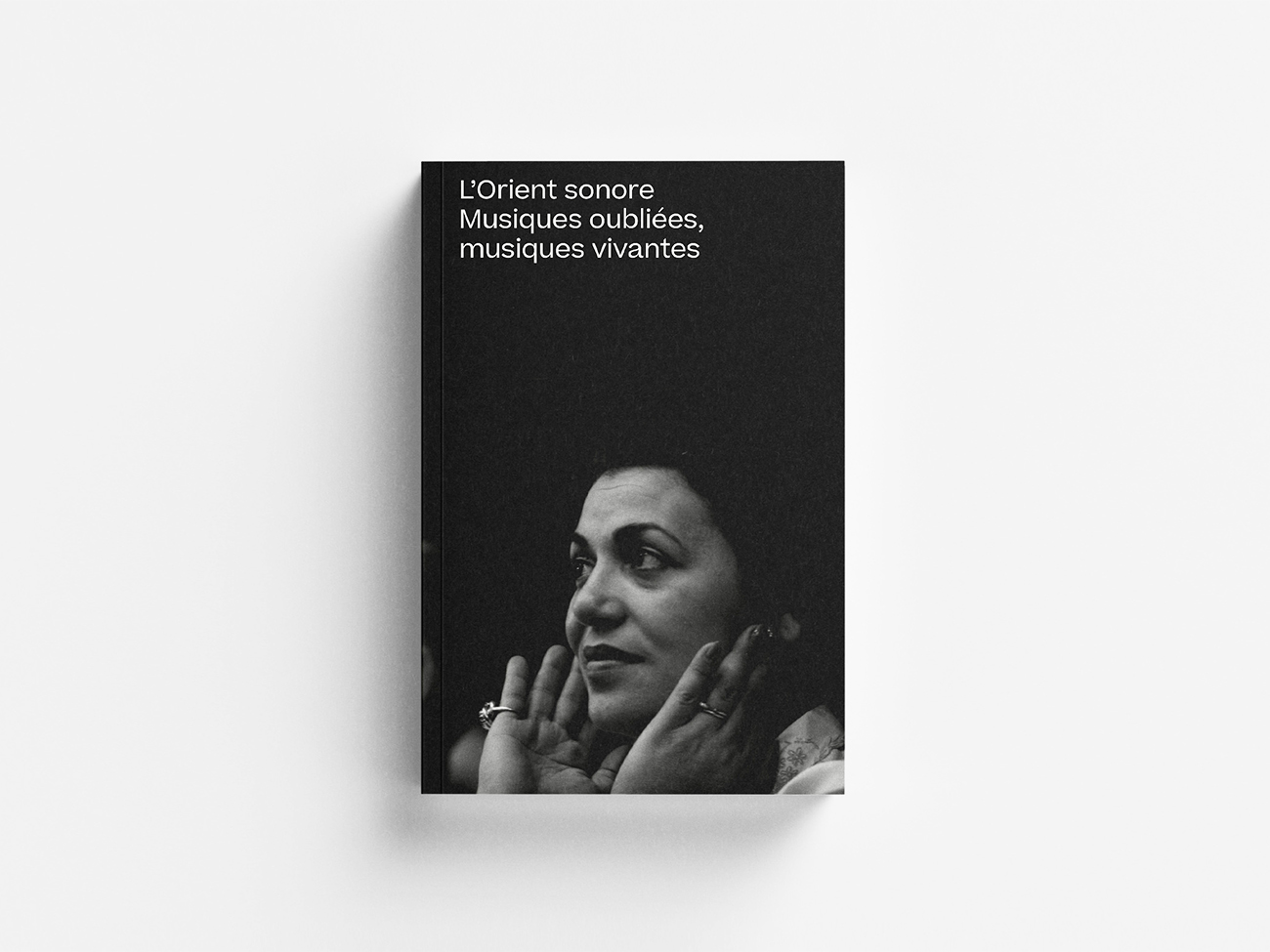

- Le MUCEM de Marseille propose une exposition "L’Orient sonore. Musiques oubliées, Musiques vivantes".

Elle donne "à voir et à entendre l’histoire des traditions musicales

arabes menacées et de leur sauvegarde. Des maisons de disques d’hier aux

vidéos d’aujourd’hui, elle nous mène à la redécouverte d’un patrimoine

oublié." Il est possible de voyager en musique dans l'exposition à partir de cette page.

- Sur France culture, une émission consacrée à Oum Kalsoum, la "Voix des Arabes" (autour de 1900-1975)

- Un article d'Emmanuel Dror sur Soixante-dix ans de chansons pour la Palestine

- Une série de la RTBF(Un Jour dans l'Histoire) Al Musiqa, les voix du monde arabe:

Episode 2 : Cheikha Remitti, l’audacieuse algérienne

Episode 3 : Leila Morad, la lumineuse égyptienne

Episode 4 : Sabah, la diva libanaise

Episode 5 : Farid El Atrache, le virtuose syrien

:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-9771891-1532081325-1011.jpeg.jpg)

:format(jpeg):mode_rgb():quality(40)/discogs-images/R-6235367-1437061907-8472.jpeg.jpg)