Lors de la campagne présidentielle François Fillon a été

comparé à plusieurs reprises à M. Thatcher. Depuis son entrée en fonction, c’est

au tour d’E. Macron. L’attitude de chef de l’état face aux mouvements sociaux, leur

grandissante criminalisation, pousse la presse à mobiliser ce registre

comparatif. Mais que désigne précisément ce terme de

« criminalisation » ? Tout d’abord, un usage récurrent,

disproportionné voire inapproprié de la violence par les forces de l’ordre contre

de simples citoyens, ou de militant.es (syndicalistes, manifestant.es, jeunes) qui

a parfois des conséquences dramatiques (morts, mutilations, traumatismes). Une mise

au pas de la justice, ensuite, à des fins d’exemplarité et de dissuasion

(multiplications des comparutions immédiates, peines requises disproportionnées, impunité policière

systématique, procédures malmenées y compris quand il s’agit de mineurs,comme

on l’a vu récemment avec les gardé.es à vue du lycée Arago). Ces écarts

problématiques et réitérés sont relayés par des discours médiatiques assez univoques

et légitimants dont quelques animateurs et éditocrates se sont fait la

spécialité (ce que le journaliste S. Gontier chronique régulièrement pour Télérama, dans Ma vie au poste ; on consultera, par exemple, ce billet sur la

zadisation

des esprits). Ces personnalités médiatiques, procèdent

à l’inversion des responsabilités autour des actes de violence commis (on l’a

vu, par exemple, lors de l’arrachage de chemise d’un responsable d’Air France),

et distillent volontiers la peur dans le débat public (comme ici à propos de la

dernière

mobilisation à la SNCF).

Quelles sont les origines de ce schéma

auquel nous nous accoutumons peu à peu ? La question mérite d’être posée. Bien

évidemment, ce de modes opératoires est antérieur à l’arrivée d’Emmanuel Macron

à l’Elysée. Dans un contexte d’état d’urgence, il a pris une ampleur inédite. Lors

des lois travail, des mobilisations étudiantes et lycéennes, ou des actions de

soutien aux réfugié.es sanctionnées par le troublant oxymore de « délit de

solidarité », il a gagné en lisibilité.

Le parallèle

Macron/Thatcher est mobilisé en raison de l’attitude inflexible des deux

dirigeants face aux contestations, posture qui entretient une logique

d’escalade. Cette raideur M. Thatcher l’a inscrite dans ses mandatures en différentes

occasions (Malouines, grève de la faim et de l’hygiène des prisonniers de

l’IRA). Mais pour ce qui est des mobilisations sociales c’est à la faveur de la

grande grève des mineurs britanniques de 1984-1985, qu’elle l’a

particulièrement bien exprimée. Il n’est pas impossible que cet épisode constitue

une sorte de matrice du traitement criminalisé des mouvements sociaux. La

distinction avec l’antérieur se niche dans le contexte qui l’entoure : celui

de l’ascension néolibéralisme. Emmannuel Macron, bien relayé dans cette tache

par une large partie des médias, ne fait qu’adapter, le modèle, à son époque.

La musique trouve parfois dans les mobilisations sociales,

populaires ou ouvrières une puissante source d’inspiration. Celles des mineurs ne

font pas exception. Ainsi en 2011,

Billy Bragg, chanteur militant britannique reprend le Which side are you on ? composé en 1931 pour soutenir ceux du

Kentucky. Bragg est un habitué du registre, d’autres s’y frottent plus rarement.

C’est le cas d’un des groupes majeurs de la riche scène musicale de

Sheffield dont les Arctic Monkeys sont aujourd’hui les têtes de gondole. Moins

puissante que celle de Londres, moins postcoloniale que celle de Bristol, moins

connue que celles de Liverpool et Manchester, la scène de Sheffield en est proche car elle

s’inscrit dans une géographie de la désindustrialisation. Joe Cocker ou Deff

Leppard en furent les prestigieux ainés, ils ont porté sa renommée à

l’international ; la ville a ensuite alimenté une rutilante scène pop friande

de synthés au cours des années 80 avec des groupes comme Human League,

Cabaret Voltaire ou Heaven 17. Sheffield dispose également d’une scène électro qui

est loin d’être confidentielle, avec son label local Warp Records, né à la fin

de cette décennie (LFO, Aphex Twin). Enfin, la capitale métallurgique du South

Yorkshire abrite, outre Alex Turner auquel on ne peut ôter cette qualité,

quelques songwriters de talent dont le trop méconnu Richard Hawley, et le fantasque

leader-chanteur-songwriter du groupe Pulp, Jarvis Cocker. C’est à cette

formation que l’on doit le titre dont il est question ici. Il parle de la grève

des mineurs de 1984-1985, mais, comme toujours avec Pulp, sous un angle décalé.

Kids are spitting on

the town hall steps and frightening old ladies

Les gosses crachent sur

les marches de la mairie et effraient les vieilles dames

I dreamt that I was living back in the mid 1980s

I dreamt that I was living back in the mid 1980s

J’ai révé que je vivais

à nouveau au milieu des années 80

People marching, people shouting, people wearing pastel leather

People marching, people shouting, people wearing pastel leather

Des gens qui manisfestent, des gens

qui crient, habillés de cuir pastel

The future's ours for the taking now

The future's ours for the taking now

L’avenir nous

appartient, le futur est à nous

if we just stick together

if we just stick together

Si on reste solidaires

And I said: "Hey, lay your burden down

Et j’ai dit : « Hey,

pose ton fardeau à terre

seems

the last day of the miners' strike was the Magna Carta in this part of

town"

le dernier jour de la grève des mineurs, ce fut comme la Grande

Charte dans cette partie de la ville »

Well, my body sank below the ground

mon corps s’est enfoncé sous terre

it became as black as night

it became as black as night

Il est devenu noir comme la

nuit

overhead the sound of horses' hooves

overhead the sound of horses' hooves

Au dessus de ma tête le son

des sabots des chevaux

people fighting for their lives

people fighting for their lives

Des gens qui se battent pour

leurs vies

Some joker in a headband was still getting chicks for free

Some joker in a headband was still getting chicks for free

Un mec avec un bandeau

obtenait encore des filles pour

rien (il s’agit d’une allusion à M. Knopfler de Dire Straits dont le

titre Money for nothing est un tube de l’année 1984)

And Big Brother was still watching you

And Big Brother was still watching you

Et Big Brother était toujours entrain de te

surveiller

back in the days of '83

Retour en 1983

And I said: "Hey, lay your burden down

Et j’ai dit :

« Hey, pose ton fardeau à terre

seems the last day of the miners' strike was the Magna Carta in

this part of town"

le dernier jour de la grève des mineurs, ce fut comme la Grande

Charte dans cette partie de la ville »

Well by 1985, I was as cold a cold could be

En 1985, j’étais aussi

refroidi qu’on peut l’être

but no-one was underground to dig me out and set me free

but no-one was underground to dig me out and set me free

mais il n’y avait personne

sous terre pour m’excaver et me libérer

'87 socialism gave way to socialising

'87 socialism gave way to socialising

En 87 le socialisme laissait

place à la sociabilité

so put your hands up in the air once more:

so put your hands up in the air once more:

alors lève les mains en l’air

encore une fois

the north is rising

le nord se soulève

And I said: "Hey, lay your burden down

Et j’ai dit :

« Hey, pose ton fardeau à terre

seems the last day of the miners' strike was the Magna Carta in

this part of town"

on dirait que le dernier jour de la grève des mineurs, est la Grande

Charte dans cette partie de la ville »

Oh, sing Hallelujah

Oh, chante Hallelujah

Oh, sing Hallelujah

Oh, sing Hallelujah

Oh chante Hallelujah

Don't let them fool you again

Don't let them fool you again

Ne les laisse pas t’avoir à

nouveau

Oh, sing Hallelujah

Oh, sing Hallelujah

Oh chante Hallelujah

By now I'm sick and tired of just living in this hole

Désormais je suis fatigué et fatigué de ne vivre que dans ce trou

so I took the ancient tablets

so I took the ancient tablets

Alors j’ai ressorti les

anciennes tables

blew off the dust

blew off the dust

Je les ai dépoussiérées

swallowed them whole

swallowed them whole

avalées entièrement

Oh come on, let's get together

Oh come on, let's get together

Allez, rassemblons nous

Oh come on, the past is gone

Oh come on, the past is gone

Allez le passé est le passé

Well, the very first commandment : Come on, come on, let's get it on

Well, the very first commandment : Come on, come on, let's get it on

Bien, le tout premier

commandement : allez, allez, on y va

Come

on, let's get it on

Allez, on y va

Get it

on!

On y va !

Oh, get it on

Oh, get it on

Oh, on y va

"Hey,

lay your burden down

Et j’ai dit :

« Hey, pose ton fardeau à terre

seems the last day of the miners' strike was the Magna Carta in

this part of town"

le dernier jour de la grève des mineurs, ce fut comme la Grande

Charte dans cette partie de la ville »

Last day of the

miner’s strike, tel est le titre du

morceau sur lequel Hawley joue d’ailleurs en guitariste additionnel. Il a été enregistré

au début des années 2000 pour intégrer la compilation Hits dont il constitue le seul inédit. L’album est une sélection

choisie dans la discographie d’un groupe dont la carrière est alors à son

crépuscule. Ses membres se séparent peu après, une dernière tournée fraichement

achevée. Last days of the miner’s strike

a une place assez marginale dans l’histoire de Pulp, au regard des tubes issus de

LP comme Different Class avec son incontournable

Common people. Si le songwriting de

Cocker verse souvent dans la chronique sociale, il suit plus volontiers des

trajectoires singulières dans un Angleterre post-industrielle que les grands

épisodes de l’histoire militante du pays.

Qualifiée de moment de basculement, la grève des mineurs du

milieu des années 80 constitue un pivot autour duquel s’articulent un avant

(celui d’une jeunesse rageuse et irrespectueuse au temps du post punk, crachant

devant les vieilles dames) et un après qui prend la forme d’une fête sans fin,

celle des raves, mains levées au ciel, corps oscillant au rythme de la house et

de la techno, dont on renforce l’effet à grand coup d’ecstasy. Cocker avoue son

désintérêt, à l’époque, pour les piquets de grève tandis que Russel Senior, guitariste

et violoniste du groupe, s’y rendait volontiers en soutien. Le titre se

présente sous la forme d’une réminiscence, s’émancipe du ton engagé ou de la

chanson hommage/témoignage, ce dont d’autres formations se sont chargées[1].

La grève des mineurs de

84-85 s’arrime à différentes temporalités historiques. Celle de l’âge du

charbon, au cœur du processus d’industrialisation qui couvre un long 19ème

siècle (1780-1914) dans une géographie plutôt septentrionale des Iles

Britanniques. Si l’on excepte les

gisements de Galles du Sud, cette dernière va de l’Ecosse (Glasgow), au Lancashire, au Sud Yorshire, et

au NottinghamShire. Les West Midlands en sont le point méridional. Elle succède

à d’autres grèves générales des mineurs du pays : celle de 1926, tout

d’abord, qui porte sur des revendications salariales et le temps de travail, au

moment où s’amorce un déclin de la production. En 1972, ensuite, la grève

générale des mineurs marque un tournant et constitue par bien ses aspects, une propédeutique

à celle qui nous intéresse. C’est alors que sont testés les flying pickets qui permettent lors de longues

mobilisations, de créer des points de fixation dans le temps et dans l’espace

susceptibles d’emporter l’avantage. A l’époque, c’est à Saltley (près de Birmingham, dans les

Midlands) que cette stratégie s’avère payante.

|

| @Birmingham Mail |

L’Angleterre est alors en

plein marasme. La situation en Irlande du Nord est pour le moins tendue depuis

plusieurs années, l’inflation galopante attise les revendications salariales afin

de préserver le pouvoir d’achat. Plusieurs fermetures de puits sont annoncées.

La grève générale débute au pays de Galles pour s’étendre à d’autres régions.

Afin de peser sur le rapport de force, grévistes et organisations syndicales

bloquent, en différents endroits, les livraisons de charbon nécessaires à la

production d’électricité. C’est ainsi que le dépôt de houille de Saltley

devient un point de fixation du mouvement. Face à une police missionnée pour en

assurer l’ouverture, les 2000 picketters

présents sont rejoints, en février, par des ouvriers de Dunlop, de British

Leyland, de Drop Forge, de GEC ou encore par les salariées de SU carburattors. 10

000 à 15000 personnes convergent vers le dépôt comme le raconte un témoin :

The police closed the gates. Victory was

ours[2].

L’opération est un triple triomphe : les mineurs obtiennent 21 %

d’augmentation de salaire, le gouvernement Heath s’en retrouve extrêmement

fragilisé et la victoire assoit A. Scargill à la tête de la NUM[3].

L’homme fort de la centrale syndicale en tire à ce moment là une

conclusion : If working people

are united, they can achieve anything[4].

Pour expliquer ce qui se passe entre 1972 et 1984, M.

Montazami parle de sédimentation iconomnésique.

Entre 1926 et 1984, les grandes

luttes ont façonné une histoire des résistances sociales au cours de laquelle chaque

nouvelle mobilisation catalyse les aspirations

et volontés de batailles passées – une sédimentation iconomnésique – qu’elle

« rejoue » (remet en jeu) dans un mouvement présent[5]. La bataille

d’Orgreave, le 18 juin 1984, rappelle, par bien des aspects, celle de Saltley.

Pourtant, dans l’intervalle, plusieurs lois

ont été votées pour entraver les actions syndicales et les résistances sociales[6].

Pour autant, contexte politique est sensiblement différent. Les conservateurs,

en la personne de Margaret Thatcher, ancienne ministre de l’éducation du gouvernement

Heath, sont revenus aux affaires après un intermède travailliste. Grace à la

guerre des Malouines, la dame de Fer est en positon de force depuis 1982, dotée

d’une forte popularité. En revanche, le long déclin de l’exploitation

charbonnière britannique se poursuit. Il n’y a plus que 280 000 mineurs en 1973,

ils étaient 1,1 Million en 1913. Dans ce secteur stratégique nationalisé depuis

1947, la puissance et la centralité des grèves sont des obstacles aux réformes

radicales qu’entend mener M. Thatcher. Ainsi, elle ne peut qu’aller à

l’affrontement avec la NUM, pour en sortir victorieuse.

C’est l’annonce, début mars 1984 , par le gouvernement de

la suppression de quelques 100 000 emplois dans les mines qui met le feu aux

poudres.. Le pays compte alors quelques 3 millions de chômeurs. La grève touche

au printemps 84, les sites Ecossais et ceux du Yorkshire. Le 15 mars, les puits

du Pays de Galles sont à leur tour fermés. Le système des piquets volants

destiné à paralyser les livraisons de charbon est réactivé. Seul un tiers des

puits épargnés par les fermetures continuent d’alimenter le pays en charbon. La

Grande-Bretagne dispose toutefois d’importantes réserves ce qui constitue un

atout pour le gouvernement pour éviter l’asphyxie du pays. Le leader de la NUM choisit

le site d’Orgreave pour mener la bataille décisive. Le Socialist Worker reprend pour l’occasion le mot d’ordre de Scargill Turn Orgreave into Saltley. Le site, à l’est de Sheffield, alimente

en coke l’aciérie géante voisine de Scunthorpe. C’est là que le néolibéralisme,

puissance émergeante, affronte un monde ouvrier affaibli.

Le match n’est pas qu’un affrontement entre deux idéologies, il comprend aussi

un duel entre Scargill et Thatcher qui dispose d’un atout déterminant : la

police du Sud Yorkshire.

C’est l’annonce, début mars 1984 , par le gouvernement de

la suppression de quelques 100 000 emplois dans les mines qui met le feu aux

poudres.. Le pays compte alors quelques 3 millions de chômeurs. La grève touche

au printemps 84, les sites Ecossais et ceux du Yorkshire. Le 15 mars, les puits

du Pays de Galles sont à leur tour fermés. Le système des piquets volants

destiné à paralyser les livraisons de charbon est réactivé. Seul un tiers des

puits épargnés par les fermetures continuent d’alimenter le pays en charbon. La

Grande-Bretagne dispose toutefois d’importantes réserves ce qui constitue un

atout pour le gouvernement pour éviter l’asphyxie du pays. Le leader de la NUM choisit

le site d’Orgreave pour mener la bataille décisive. Le Socialist Worker reprend pour l’occasion le mot d’ordre de Scargill Turn Orgreave into Saltley. Le site, à l’est de Sheffield, alimente

en coke l’aciérie géante voisine de Scunthorpe. C’est là que le néolibéralisme,

puissance émergeante, affronte un monde ouvrier affaibli.

Le match n’est pas qu’un affrontement entre deux idéologies, il comprend aussi

un duel entre Scargill et Thatcher qui dispose d’un atout déterminant : la

police du Sud Yorkshire.

Ce 18 juin 1984, quelques 8000 mineurs venus de tous les sites du pays

(Ecosse, pays de Galles, nord-est de l’Angleterre et d’autres villes du Yorkshire)

se rejoignent au piquet de grève d’Orgreave à l’appel de la NUM. La police déjà présente sur place les

escorte vers la cockerie. Sur place, ils découvrent d’autres forces déployées en

amont. Le piège se referme. Après 4 heures de face à face tendu, chaque groupe

sur ses positions, la bataille se déchaine. Les pierres, briques et bouteilles

volent d’un côté, la police montée, les chiens et les gourdins s’abattent de

l’autre. Le soir les images de la bataille rangée envahissent la télévision. A

l’issue des 10 heures de confrontation, 95 mineurs sont arrêtes, il y a 79

blessés, (51 pour les picketters,

dont Scargill, 28 parmi les forces de l’ordre), aucun policier n’est inquiété.

Le piquet de grève est levé. Les mineurs ont perdu une bataille, et ils

s’apprêtent à perdre la guerre. Elle sera d’usure puisqu’elle s’étire jusqu’en

mars 1985 date à laquelle la reprise du travail est actée. 160 000

d’entre eux ont participé à la grève. La défaite est cinglante car elle se

double d’impressionnants prolongements policiers et judiciaires : 11 312 arrestations,

5653 poursuites en justice, près de 200 emprisonnements. C’est un conflit du

travail dont l’ampleur, la force symbolique et les pics d’intensité sont

inédits ; le « King Coal » perd les derniers joyaux de sa

couronne : 140 puits sont fermés, 100 000 mineurs licenciés dans les 7

années qui suivent Orgreave.

Et après ? Comme le suggère le titre de Pulp rien ne

fut plus jamais comme avant. En effet, l’estocade est vite donnée. En 1992, le plan Helsetine ferme 31 des 50 puits restant,

laissant sur le carreau, c’est le cas de le dire, 31 000 emplois. T. Labica

explique que cet effacement se traduit par une assez brusque invisibilité

médiatique. Alors que les labour

correspondents étaient auparavant des figures puissantes de la presse

écrite, chargés notamment de chroniquer les mobilisations et de tisser pour ce

faire des liens avec les centrales syndicales, ces figures du journalisme ont

quasi entièrement avec l’Angleterre industrielle, ouvrière et syndiquée. Les

lieux ont également été transformés si bien que les mémoires s’en trouvent

affectées et que le fameux processus iconomnésique en est affecté. En 2008,

Orgreave est devenu une pépinière d’entreprises High-tech avec des prolongements

immobiliers le Warweley Housing.

Les souvenirs de ce monde englouti trouvent

pourtant des chemins où se faufiler pour que les mémoires des luttes se transmettent

aux générations actuelles. Le cinéma, à l’instar de la pop musique, participe à

ce projet. Il y a un bien étrange paradoxe à voir le succès remporté par ces

fictions cinématographiques qui évoquent sous des différents angles l’histoire

de l’Angleterre industrielle. Le nom de Ken Loach vient immédiatement à

l’esprit puisqu’il a réalisé un documentaire sur la grande grève de 1984-1985

intitulé Which Side Are You on ?

La centralité de la question des luttes sociales dans son œuvre documente

amplement le sujet. Mais pour ce qui est des succès populaires, de ceux qui

brisent le plafond de verre façonné par les blockbusters américains, on pense davantage à The Full Monthy pour la comédie, ou à Brassed Off pour le drame lacrymal (dans les deux, la musique ou

les pratiques musicales populaires jouent un grnad rôle). Plus récemment, le

succès de Pride a permis de braquer

les projecteurs sur l’intersectionnalité des luttes sociales lors de la grève

des mineurs de 1984 (mineurs, femmes, LGBT). Enfin, comment ne pas évoquer la littérature ? Un des maitres

du polar britannique David Peace s’est lui aussi penché sur la question dans le

volume GB84.

Pour

autant, les productions culturelles ne sont pas les seules à façonner la postérité

de la bataille d’Orgreave et, plus encore, de la grève de 84-85. Plusieurs

éléments sont venus rouvrir un dossier que l’on croyait clos, et on extirpé ce

moment de la terrible condescendance de l’histoire écrite par les vainqueurs. Il est possible finalement que la

bataille d’Orgerave soit pas uniquement condamnée à la muséification ou à la

folklorisation.

D’une part, la

déclassification des archives de M. Thatcher a rendu possible l’établissement

d’un nouveau regard sur la période. D’autre part, le drame survenu sur le terrain de foot de Sheffield,

Hillsborough, le 15 avril 1989, a ouvert de nouveaux horizons. Le stade fut le

théâtre d’une meurtrière tragédie lors d’un match qui opposait Liverpool et

Nottingham Forrest. Ce jour là, les supporters du LFC peinent à accéder à leur

tribune. Tous ne sont pas encore entrés quand le coup d’envoi est donné.

Saturée, la tribune continue pourtant à accueillir du monde jusqu’à ce qu’une

bousculade se déclenche provoquant la mort de 96 personnes (la plus jeune âgée

de 10 ans, la plus vieille de 67 ans, la dernière décédée en 1993 après 4 ans de coma).

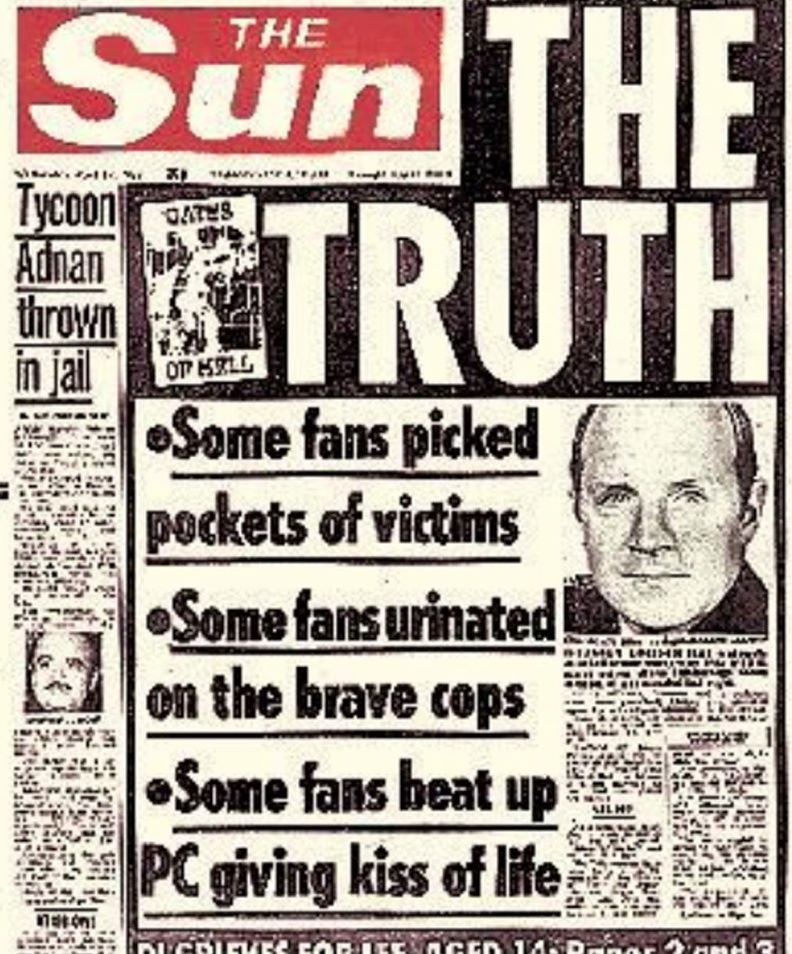

|

| Une ignominieuse du Sun, sur Hillsborough, le 19 avril 1989 @arretsurimages |

La presse se déchaine immédiatement[7]

sur les hooligans avinés, assimilant bon nombre des victimes à peine décédées,

à des brutes épaisses, ensauvagées. L’examen des faits conclut d’abord à des

« morts accidentelles ». Les familles triplement accablées (par la

perte d’un proche, par l’image dégradée qui en est donnée publiquement,

notamment par de faux témoignages et par l’impossibilité de rendre audible un

contre discours) se constituent en comité. Après 28 années de lutte inlassable,

à l’issue de deux rapports publics (le premier concerne l’interdiction des

tribunes debout), la responsabilité de la police ne fait plus guère de doute.

En retardant sciemment l’arrivée des secours, sa négligence la rend

responsable, outre les sales bidouillages de falsification de faits, de la mort

des 96 personnes auxquelles s’ajoutent 766 blessés. La justice est saisie. En

juin 2017, le chef de la police, D. Duckenfield, est inculpé pour

« homicide involontaire pour grave négligence », mais aussi, comme

son collègue l’inspecteur N. Bettison pour avoir menti sur la culpabilité des

supporters tandis que deux autres policiers sont accusés d’avoir entravé

le travail de la justice.

Sur ce modèle s’est

constitué en 2012, la Orgreave for truth

and justice campaign après que le témoignage d’un policier indiquant avoir

falsifié des comptes rendus ait été diffusé sur la BBC. Chaque année le 18

juin, leur action pour la justice est réactivée sur le site avec un

« rally ». L’anniversaire des 30 ans, a encore ajouté de l’intérêt

pour la démarche initiée. Le parti travailliste a dors et déjà promis de rouvrir

une enquête au cas où il reviendrait aux affaires. Toutefois, ce sont les Tories

qui y sont. Si dans un premier temps, Theresa May, comme ministre de

l’intérieur[8]

puis comme premier ministre ne semblait pas hostile à l’ouverture d’une

enquête, ses ardeurs se sont refroidies, et sa propre ministre de l’intérieure

Amber Rudd, l’a fait savoir aux activistes. Cette dernière vient d’être

contrainte à la démission suite au scandale Windrush, et dors et déjà la OTJC a

repris les pourparlers avec son successeur Sajid Javid. Si l’on osait un mauvais

jeu de mot, on dirait que c’est un last coal

for justice …

Bibliographie indicative :

Ouvrages

Mathilde

Bertrand, Cornelius Crowley, Thierry Labica [coord], Ici notre défaite a commencé : la grève

des mineurs britanniques 1984-1985, Paris, Syllepse, 2016, 214p. (Vu des dominés)

Gouffiès, Pierre-François, Margaret Thatcher

face aux mineurs : 1972-1985, treize années qui ont changé l'Angleterre, Toulouse, Privat, 2007, 363p. vu des dominants (donc idéologiquement neutre comme le précise son auteur)

Revues

Retour sur la grande grève des mineurs britanniques, Un dossier de la revue Contretemps

n°25, 1er trimestre 2015, https://www.contretemps.eu/le-numero-25-de-la-revue-contretemps-est-paru/

Morad Montazami, « L’événement historique et son double. Jeremy

Deller, The battle of Orgreave », Images

Re-vues [En ligne],

5 | 2008, mis en ligne le 20 avril 2011, consulté le 08 juillet 2018.

URL : http://journals.openedition.org/imagesrevues/334

Presse

Dans The

Guardian :

Via ce lien mois par mois, les archives

sur le dossier Orgreave

Avec un article récapitulatif ici

Le journal britannique dispose également d’un

épais dossier sur Hillsborough, et ses suites judiciaires, bien récapitulé ici

Enfin le site de Orgreave

Truth and Justice campaign

[1] En 1987, The Watersons

interprete Coal Not Dole (du charbon

pas des allocations, selon le slogan des mineurs mobilisés), titre qui sera

aussi popularisé par le groupe Chumbawamba qui l’insère dans la compilation English Rebel Songs 1931-1988 qui sort

en LP en 1988 justement.

[2] La police ferma les portes,

nous avions gagné.

[3] Puissant syndicat des

mineurs National Union of Mineworkers

[4] Quand les travailleurs sont

unis, ils peuvent tout réussir.

[5] Morad Montazami,

« L’événement historique et son double. Jeremy Deller, The battle of Orgreave », Images Re-vues [En ligne], 5 | 2008, mis en ligne le 20

avril 2011, consulté le 08 juillet 2018. URL :

http://journals.openedition.org/imagesrevues/334

[6] Notamment pour interdire

les grèves de solidarité

[7] Les Unes du Sun en particulier conduisent à des

appels au boycott de la part de la population de Liverpool et des supporters du

LFC qui font campagne sur le mot d’ordre don’t

buy the Sun

[8] Home Office Secretary, le

poste n’existe pas sous ce nom en France.