Le 17 juin 1940,

dans un discours radiodiffusé, le maréchal Pétain annonce sa

demande d'armistice aux Allemands. Le lendemain, le général de

Gaulle lance son appel à la résistance depuis les studios de la

BBC, à Londres. Dans une France divisée en deux zones, l'une occupée par les Allemands, l'autre sous l'autorité du gouvernement de Vichy, les nouvelles autorités placent toutes les sources d'information sous contrôle. De chaque côté de la Manche, la maîtrise des ondes devient un enjeu

crucial pour la France libre comme pour Vichy et les Allemands. Une guerre des ondes franco-française s'engage alors.

****

|

| Franchot / Public domain (1) |

Pour contrer la censure qui règne sur l'Europe occupée, les Anglais ont très tôt l'idée de diffuser des émissions à destination des populations européennes occupées, dont les Français. En plus des six bulletins d'informations quotidiens à destination de l'hexagone, la BBC propose à partir du 19 juin 1940 une émission intitulée "Ici la France". Deux programmes voient le jour dans les semaines suivantes: "les Français parlent aux Français" placée sous l'autorité du gouvernement britannique et "Honneur et patrie" sous la responsabilité de la France libre du général de Gaulle, et dont le porte-parole est Maurice Schumann. (2)

Avec la rupture des relations diplomatiques entre les Britanniques et les Français au lendemain de Mers-El-Kébir (3 juillet 1940), la radio reste le seul fil disponible avec le continent. Les autorités britanniques sont parfaitement conscientes de l'enjeu. “L’audience européenne peut facilement être perdue en quelques semaines, laissant le champ libre à la propagande allemande dont l’efficacité n’est plus à démontrer. Si on ne s’y emploie pas, Goebbels gagnera la guerre de propagande en Europe, le poids de la propagande anti-anglaise va être énorme, il faudra maîtrise et résolution dans l’usage de toutes les ressources britanniques de propagande pour créer une cinquième colonne efficace en France”, peut-on lire dans un rapport de la BBC.

* "Les Français parlent aux Français"

L'équipe des "Français parlent aux Français" se compose de Jacques Duchesne, Pierre Bourdan, Jean Marin, Pierre Lefèvre, Jean Oberlé, Maurice van Moppès, puis de Franck Bauer, Jacques Brunius, Pierre Dac... (3) Jeunes, animés par la foi d'une mission à accomplir, tous les intervenants s'inspirent des radios privées (4) pour faire une sorte de théâtre, de revue, faisant alterner dialogues, sketchs, slogans, chansons, commentaires des événements, messages personnels (5)...

Diffusé de 20h30 à 21 heures, le programme a pour objectifs de combler le manque d’informations disponibles en France, de contrer la propagande de Vichy tout en soutenant le moral des Français. Il s'agit d'offrir une source d'informations "libres", d'entretenir l'espoir, au nom de la liberté. Comme le rappelle l'ancien résistant et historien Jean-Louis Crémieux-Brilhac, "les voix de la BBC ont apporté aux Français l’espoir dans les heures les plus sombres. Elles leur ont révélé ce qu’une propagande de mensonge leur cachait.» Au fil des mois, elles ont contribué à entretenir l'idée de résistance.

L'équipe trouve le ton juste. Tout en diffusant des informations capitales, le programme séduit par son inventivité, par le sens de la formule des membres de l'équipe. Les slogans, généralement imaginés par Jean Oberlé, font mouche. En août 1940, il lance: "J'aime mieux voir les Anglais chez eux que les Allemands chez nous." Le mois suivant, il déclame la célèbre ritournelle "Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand" sur l'air de la Quintonine. Soucieux d'informer, mais aussi de divertir sans jamais ennuyer, "Les Français parlent aux Français" accordent une place centrale à la musique.

|

| Caricature de Maurice van Moppès par Jean Oberlé. |

Maurice Van Moppès est l'auteur des premières "chansons de la BBC". Diplômé de l'école du Louvre, "Momo" est tout à la fois peintre, illustrateur, décorateur de théâtre et chansonnier. Caporal infirmier au cours de la "drôle de guerre", il rejoint bientôt de Gaulle à Londres et devient un des intervenants réguliers de l'émission "Les français parlent aux français". Dans ce cadre, il compose entre 1940 et 1943 une vingtaine de chansons parodiques, dans lesquelles il raille l'occupant allemand et ses suppôts vichystes. Écrites sur des airs populaires et traditionnels, les paroles originales des chansons détournent de grands succès. C'est le cas de "Boum!", inspiré du tube de Charles Trenet en 1938. Ainsi, au lendemain d'un terrible bombardement sur Londres, van Moppès écrit: “Boum ! Tout sur Londres fait Boum ! Boum ! Boum !”.

Avec humour et un sens de la formule aiguisé, au fil des événements, les chansons donnent les éléments nécessaires au décryptage de l'information dont les Français sont privés ou des arguments pour s'engager dans les combats aux côtés de la Résistance. De nombreux thèmes sont abordés: les privations et le rationnement (Il n'y a plus d'tabac), la collaboration (Il court, il court le Laval), les défaites militaires espérées (Hitler Yop la boum), les appels à la désobéissance (Ne va pas en Allemagne). En 1944, van Moppès rassemble 25 de ses chansons dans un recueil illustré par ses soins et intitulé Chansons de la BBC. Il porte en quatrième de couverture l'inscription suivante : « Les Chansons que vous avez entendues à la radio (de Londres) vous sont apportées par vos amis de la R.A.F. »

* Campagne des V.

A partir de 1941, radio Londres incite les Français à suivre des mots d'ordre et à manifester leur refus de la situation. On espère ainsi mobiliser la population, la tenir prête à agir le moment venu aux côtés des alliés. Ainsi, le 1er janvier 1941, les Français sont invités à faire le vide dans les rues des villes et villages de France de 15 à 16 heures. La radio lance également des appels réguliers à manifester les 1er mai, 14 juillet et 11 novembre.

En janvier 1941, sur les ondes de la BBC où il est speaker, l'ancien ministre belge Victor Laveleye suggère à ses compatriotes d'utiliser la lettre V en signe de lutte contre l'occupant allemand. «Je vous propose comme signe de ralliement, la lettre V, parce que V c'est la première lettre de "Victoire" en français, et de Vrijheid (liberté) en flamand: deux choses qui vont ensemble comme Wallons et Flamands marchent en ce moment la main dans la main, deux choses qui sont la conséquence l'une de l'autre, la victoire qui nous rendra la Liberté. La victoire de nos grands amis anglais. Et "Victoire" en anglais se dit Victory. Le mot commence aussi par V. Vous voyez que cela "clope" de tous les côtés. La lettre V est donc le signe parfait de l'entente anglo-belge.» (source K p 128) Très vite, les V fleurissent sur les murs de Belgique, des Pays-Bas et du Nord de la France. La simplicité graphique du V contribue sans doute aussi au succès de l'opération.

Séduite, l'équipe française de la BBC reprend à son compte l'idée pour le territoire français. Le mot d'ordre est lancé le 22 mars 1941, en l'honneur du roi Pierre de Yougoslavie qui a refusé de capituler devant les Allemands. Jacques Duchesne lance au micro: "Songez donc, un V, ça se trace tout seul. On marche sur le trottoir le long des murs en rentrant chez soi avec un bout de craie ou un bout de fusain dans la main et on laisse derrière soi une traînée de V et personne ne vous a vu les tracer. (...) Il n'y a pas de doute, l'idée est bonne, nous vous la signalons, nous ne l'avons pas inventée, c'est vous qui l'avez inventée." (source K p 129)

De nouveau, les «V», souvent accompagnés de la croix de Lorraine, surgissent sur les murs des villes et villages de France.

Dans le cadre de cette campagne, la musique permet de mobiliser comme le prouve "la chanson des V" imaginée par Maurice van Moppès.

Le titre incite à ne pas baisser les bras, à résister à l'oppression nazie. Les paroles assimilent l'occupant au doryphore. Comme l'insecte parasite de la pomme de terre, les Allemands vivent sur le pays qu'ils pillent sans vergogne. Pourtant, "il ne faut pas / Désespérer / on les aura". Les Français doivent garder à l'esprit que la victoire ne peut échapper aux Alliés et à ceux qui résistent comme le souligne l'omniprésence de la lettre «V» et son anaphore (v / pavés / pouvez / endêver). Pour manifester son refus de la situation, "n'oubliez pas la lettre V / Écrivez la / Chantonnez la / V,V,V,V". Pour faire enrager ("endêver") l'ennemi, "sans remords /et sans danger / Vous sifflerez / Vous chanterez / V,V,V,V".

En morse, il faut trois brèves et une longue pour obtenir un V: po-po-po-pom. Ces 4 notes correspondent parfaitement aux premières mesures de la Cinquième Symphonie de Beethoven. En toute logique, elles s'imposent comme le thème principal de la chanson des V. En plus d'être un symbole visuel, le V devient ainsi un référent sonore. Le 28 juin 1940, les quatre notes empruntées à la Cinquième Symphonie deviennent l'indicatif radiophonique des « Français parlent aux Français».

* L'occupant s'empare du symbole.

Pour contrer l'opération, la presse et la radio nationale sont mises à contribution. Radio Paris menace de sanctions les responsables. Les Nouveaux Temps stigmatise "les lâches qui causent tant d'ennuis à leurs compatriotes." Le 18 avril, Darlan envoie une circulaire aux préfets leur demandant de ne pas négliger la répression de ce mouvement. Les sanctions vont de l'obligation de nettoyer les inscriptions à des peines d'emprisonnement, en passant par des amendes à verser par les municipalités. Cette répression ne parvient pas à arrêter l'épidémie de V. Les Allemands ripostent en récupérant l'opération. Le 7 juillet, Goebbels donne l'ordre de reprendre pour le compte de l'Allemagne la lettre V comme symbole du mot Victoria. Le 21 juillet, il note: "Il faut faire passer les Anglais pour les plagiaires." A l'automne 1941, les nouvelles inscriptions diminuent

| Dessin de Maurice van Moppès publié dans "France" le 28 octobre 1940. |

Encore rare au moment de la débâcle, l'écoute de la radio anglaise croît au fil des mois. Plusieurs facteurs expliquent ce succès grandissant. Les Allemands imposent le couvre feu dans la zone occupée. Pour empêcher le guidage des avions anglais, les émissions de Radio Paris cessent à 20 heures. Ce vide radiophonique profite à radio Londres. En outre, la radio de Vichy est difficilement audible d'une grande partie de la France du Nord. A l'inverse, Londres dispose d'un poste émetteur très puissant. Certes, les tentatives de brouillages allemandes en gênent l'écoute, mais sans l'empêcher totalement.

Le soutien d'une partie de l'opinion aux opérations de propagande lancées par Londres trouble l'occupant comme Vichy. La riposte s'organise en particulier avec l'arrivée de Paul Marion à la tête du secteur de la propagande du gouvernement français, en février 1941. Dès lors, la campagne anti-BBC s'intensifie. Le Matin met ses lecteurs en garde contre une redoutable épidémie. "Le dingaullisme s'attrape, surtout, par les organes auditifs. (...) Certains malades ne peuvent plus se passer de leur drogue habituelle, et se relèvent, la nuit, pour boire à Radio Londres, une coupe de messages «stupéfiants»."

Pour contrer l'influence grandissante de la BBC au sein de l'opinion, l'occupant et Vichy décident de prendre des mesures fermes contre les auditeurs de la radio anglaise: saisie des postes radio, condamnations à des amendes ou de la prison. Le 31 octobre 1941, un décret publié par les Allemands stipule l'interdiction de capter et d'écouter "les émissions de postes britanniques, étrangers ou non, se livrant à une propagande antinationale, dans tous les lieux publics et privés", sous peine d'emprisonnement.

Pour mieux contrer l'influence de Radio Londres, la radiodiffusion nationale diffuse à partir de février 1942 l'éditorial hebdomadaire de Philippe Henriot. Avec éloquence, le polémiste multiplie les invectives contre "radio bobard", affrontant par micro interposé Maurice Schumann, puis Pierre Dac.

Il est délicat de connaître la véritable audience de la BBC dans la France occupée. Les réactions fébriles de l'occupant et de Vichy témoignent néanmoins de l'influence croissante de la radio anglaise dans l'opinion. Dans un rapport du 22 juillet 1942, le préfet de Marseille constate amer: "Les appels de la radio anglaise se multiplient; ils diffusent de plus en plus de mots d'ordre précis exécutables en quelques heures et qui, dans ces conditions, touchent l'opinion à coup sûr." [source K p 207] C'est le cas de la campagne des V en 1941. Les rapports des Renseignements généraux, de la police, des préfets ou des services de l'occupant attestent en effet de la floraison de V sur les murs. De même, les slogans ou les chansons de la BBC semblent avoir eu une certaine influence au sein d'une partie de l'opinion.

|

| "Les chansons de la BBC, parachutées par la RAF". Recueil de chansons |

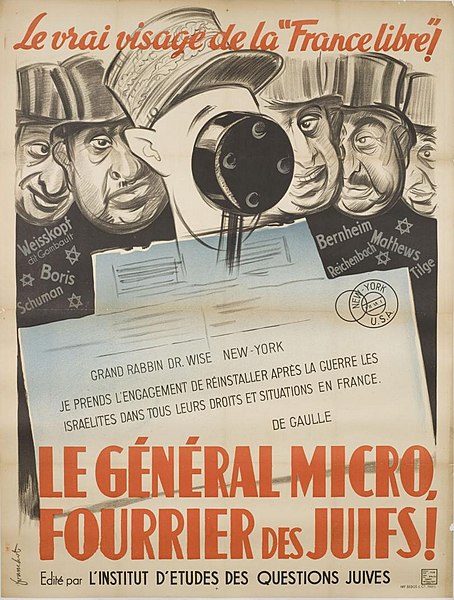

1. Affiche antisémite réalisée par Franchot et éditée par l'Institut d'études des questions juives en 1941.

2. Au lendemain de Mers-el-Kébir, Churchill décide d'appuyer de Gaulle. Il décide “de lui donner chaque semaine des périodes d’émission vers la France qu’il puisse considérer et utiliser comme les siennes propres”. A partir du 13 juillet, le général dispose de 5 minutes par jour sur les antennes de la BBC. De Gaulle n'intervient au micro que dans les grandes occasions (à 67 reprises).

Maurice Schumann, journaliste politique de l'agence Havas, devient le porte-parole de la France libre pendant quatre ans. Grand orateur, il est imprégné d'une sorte de foi mystique en le général de Gaulle.

3. Au moment où il rallie Londres, Michel St-Denis, dit Jacques Duchesne dans la résistance, est un comédien et metteur en scène de théâtre. Pierre Bourdan et Jean Marin sont journalistes, Jean Oberlé et Maurice van Moppès dessinateurs. Pierre Lefèvre est comédien, tout comme Jacques Brunius. Titulaire de l’École des Beaux-Arts et grand amateur de musique, Franck Bauer anime une émission de jazz le samedi soir. Humoriste et comédien, Pierre Dac, le "roi des loufoques", rejoint radio Londres en octobre 1943.

4. La Radiodiffusion nationale propose une programmation culturelle et élitiste, souvent austère et ennuyeuse. "Les postes privés ont adopté un ton plus vif, plus spontané et plus imaginatif." (source K p 22)

5. Sous la forme d'une phrase a priori incongrue, les messages personnels diffusent de façon codée des informations essentielles à destination de la Résistance intérieure.

Sources:

A. Le livret les Chansons de la BBC, publié en 1944.

B. Dossier pédagogique sur les chansons de la BBC.

D. «Le quatrième pouvoir: "Radio Londres, des Français parlent aux Français» (Les nuits de France culture)

E. Guy Krivopissko: "Les chansons de la BBC"

I. "Archives de l'équipe française de la BBC" (INA)

J. "Pierre Dac chante la défense élastique"

K. Aurélie Luneau: "Radio Londres, collection Tempus, Perrin, 2010.

L. Aurélie Luneau: "V et croix de Lorraine dessinés sous une affiche du secours national."